時代に適合した供養方法がとれます。 常楽塔での寺院供養により

墓を継げない、建立もできない。

実家に墓地があっても、後を継ぐ人がいない事情が増えています。また菩提寺がない分家の場合、新たな墓地の建立には高額な支出が必要となります。伝正院の永代供養なら安心です。

子供に、親の供養の負担は酷だ。

親が亡くなれば、必然的にお子様に供養の負担が発生します。事前にご相談いただければ、お子様への供養のご負担はありません。

子供は娘だけ、供養も絶える。

娘さんは多くの場合嫁がれますので、現状の供養方式では、実家の供養を継承できません。そんなご事情でも大丈夫です。

独り身になった、自分の供養は。

とうとう家が絶えてしまうなあ。

通常では供養の後継者が不在になると、無縁仏になってしまいます。伝正院では、たとえ後継者がなくても。永代供養を続けられる仕組みがあります。

実家だけでなく我々も供養したい。

家を継いだ方だけが、親の供養を継承することができますが、分骨して頂くことが可能でしたら、伝正院でご親族が永代供養できます。

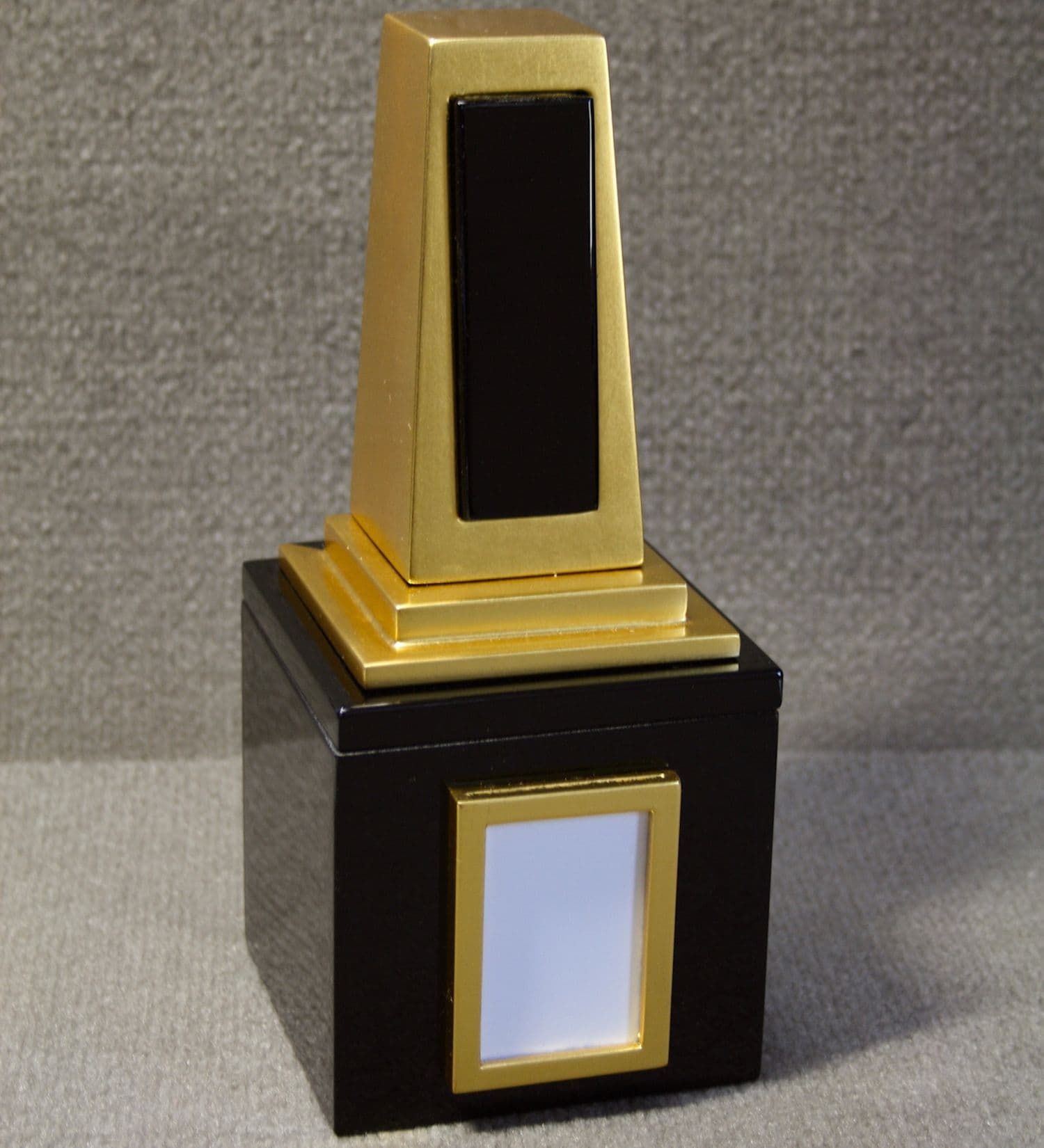

永代供養は常楽塔という仏具で 本堂に祀られた「常楽塔」による供養です。

永代供養に多い合同墓ではなく、供養の継承者不在で絶えてしまう供養ではありません。

一人一基に納骨、当院が永代にご供養致します。

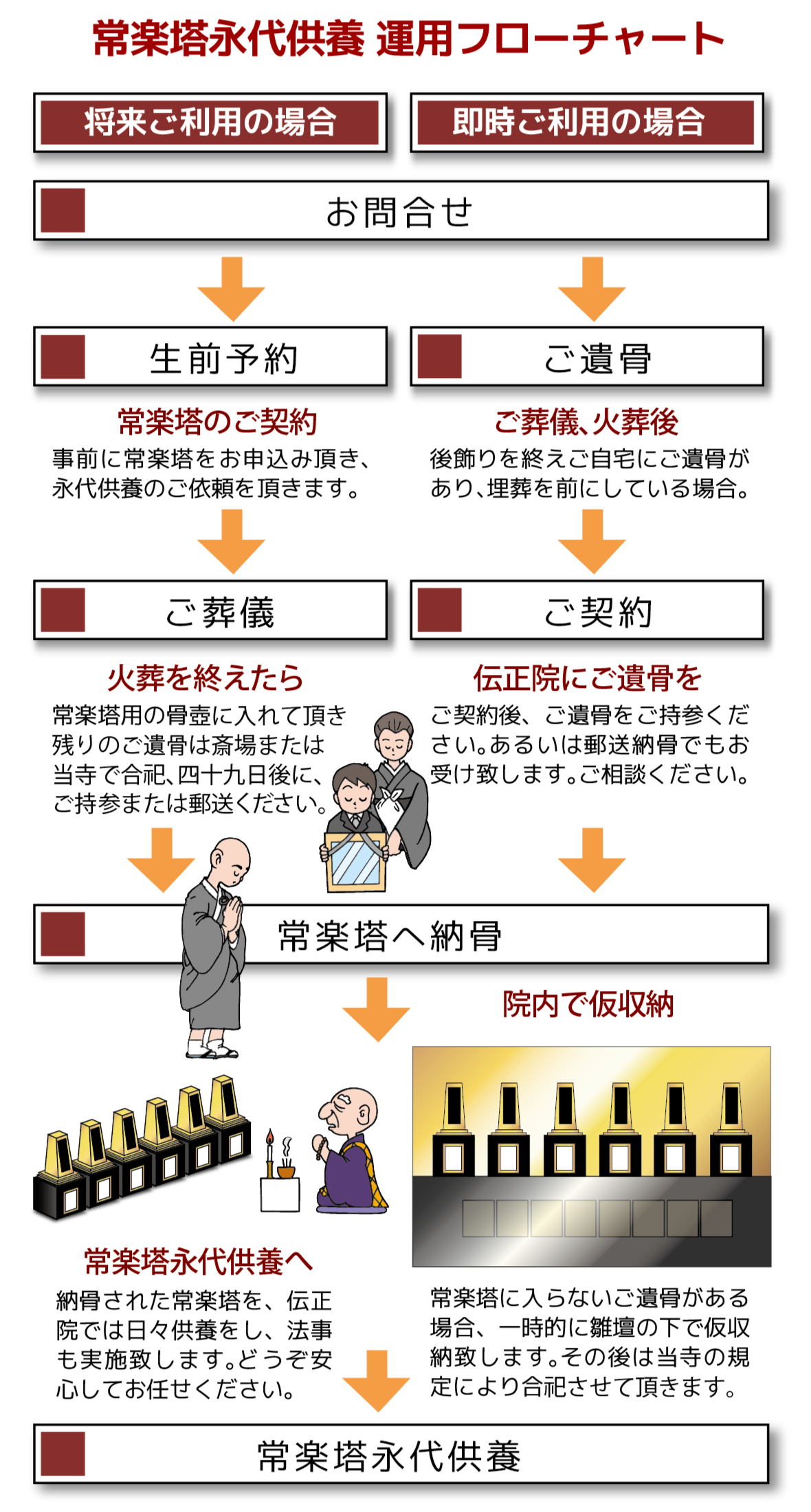

これまで供養に対する問題点がありました。それを常楽塔による寺院供養が解決しています。院内でご遺骨による永代供養ができること、たとえ供養の継承者が不在になっても(最初から不在でも)寺院が永代供養を続けていくこと、お墓がなくても常楽塔がその代わりになること、今、墓地や納骨壇にご遺骨があり、墓じまいの懸念があれば常楽塔に移行できること、手元供養でご自宅にご遺骨がある場合、寺院の常楽塔で供養を続けてもらえること。独り身であっても生前予約にて、自身の供養場所を確保できること。

そうしたことが、常楽塔という仏具によって達成できるのです。

こうした供養の仕方は、これまでにはない方法でした。

納骨は一霊ごとに常楽塔へ

永代供養といえば、多くの場合は永代供養塔に合同で納骨されるケースが一般的です。しかも屋外であり、手を合わせるにしてもご親族は供養塔そのものを拝むしか方法がありませんでした。また大型の整然と並んだ納骨壇とも異なり、常楽塔はそれぞれが独立している一人一基の小型納骨壇です。お墓のようにご供養の対象として目前に個別に存在しています。

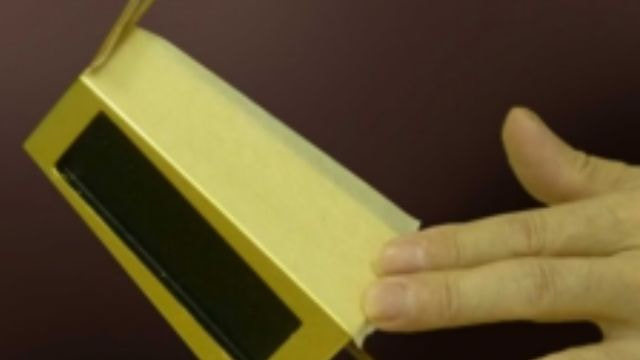

常楽塔は、写真のように上部の礼拝部をスライドさせて、桐箱や骨袋に分骨して納骨します。入りきらないご遺骨は当院にご相談ください。また分骨式ですからお寂しい期間ご自宅にも常楽塔をご用意頂き、当院とご自宅とでご供養するということも可能です。ご親族、ご兄弟でもそれぞれ常楽塔供養が可能です。

仏具師による正規の寺院仏具

常楽塔は自宅供養用に見られる装飾用オブジェのようなものではなく、一品々々を仏具師が丹念に仕上げた寺院用仏具です。

礼拝部には金箔が張られていますが、仏具の中でも最上位に位置する最高級の金箔を使用しており、永年の使用にも劣化することは一切ありません。いつまでもその輝きを失うことがないのです。

礼拝部の黒札には南無阿弥陀仏の六字名号が記されていますが、下部の納骨部には金縁の白い窓がありますので、任意で故人を偲ぶお印を差し込むこともできます。

常楽塔供養の流れをご説明

このホームページに、常楽塔供養に関するどのようなことでもご質問頂けるフォームをご用意しておりますので、ご不明な点がございましたら、何でもお気軽にお問い合わせください。またお申し込みフォームからは生前予約や、常楽塔の永代供養にお申し込みができます。

当院との正式なご契約が完了しましたら、すでにご葬儀・火葬を終えられ、ご遺骨がお手元にある方は伝正院に直接お持ち頂くか、郵送納骨にてお送りください。その際の詳細はその時点でご説明致します。

伝正院にて常楽塔へ納骨し、本堂横にご安置させて頂きます。納骨の法要も執り行います。常楽塔に入り切れないご遺骨がある場合は、一定期間後に当院の規定により合祀させて頂きます。もし、分骨されて自宅供養やご親族でもご供養されたい方は、当院に納骨される前に事前に分けておいてください。必要でしたら、当院の常楽塔と同じ常楽塔をお分けすることも可能でございます。(実費が必要です。)

納骨法要の後、伝正院にて常楽塔の永代供養が始まります。

常楽塔供養に必要なもの

納骨志納金 30万円

※当院の永代納骨期間は15年です。納骨志納金の追納により15年延長もできます。

住民票

火葬許可証

※詳細についてはお問い合わせください。またご契約時、運営手続き上必要時には、当院よりその都度詳細をご連絡致します。